Rosario Hubert, Disoriented Disciplines: China, Latin America, and the Shape of World Literature, Northwestern University Press, December 2024, 328pp

初涉罗萨里奥·休伯特(Rosario Hubert)力作《无序的学科:中国、拉丁美洲与世界文学的形态》(Disoriented Disciplines: China, Latin America, and the Shape of World Literature),宛若步入一次智识的探索,一场围绕误读、联结与重构的思想漫游。书名中看似离散却张力十足的词汇,激发人无限遐想:在“世界文学形态”的广阔舞台上,中国与拉丁美洲如何交织出一幅斑斓的跨文化图景?这种交织又如何导向“无序的学科”这一蕴含悖论的命题?而“学科”与“世界文学”的对话,又究竟预示着怎样的文化批评新路径?

罗萨里奥·休伯特(Rosario Hubert)

怀揣诸多疑问进入阅读,迎面而来的是一场既熟悉又新奇的文化对话。熟悉的是拉美文学史上那些熠熠闪光的中国元素:从鲁文·达里奥(Rubén Darío)到豪尔赫·路易斯·博尔赫斯(Jorge Luis Borges),再到奥克塔维奥·帕斯(Octavio Paz),他们的诗行间无不流淌着东方的意象,或借浪漫想象之翼,或沉浸于哲思意趣之中。而新奇之处,则在于休伯特笔下的中国文化书写——那既非关于“真实”的还原,也非“理解”的最终呈现,而是一种误读之美、一种迷失之魅,甚至是一种通过“无秩序”去建构跨文化视野的独特策略。

休伯特的这部新作,为探究拉美文学与中国文化传播的学者开启了一扇全新的视窗,将国内学者的目光从现当代拉美文学引向了更早的拉美文化时期,以及更为广阔的中拉文化交流领域。她以扎实的理论为基石,运用世界文学与全球主义的理论框架,深入剖析了拉美作家如何通过对中国文化的“误读”,构建出一个批判性介入的文化空间,从而重新审视了中拉文化交流动态及其对世界文学格局的影响。通过丰富的历史档案材料——中国工艺品、“苦力”证词、旅行叙事、视觉诗歌、红色宣传画、冷战回忆录与纪录片等,为读者勾勒出一幅幅生动的跨文化对话图景。

这份看似“无序”的书写,并非全然的失序,而是有意挣脱传统学术框架的束缚,开辟出一条通往文化新境地的独特道路。休伯特将中国视为拉美文学现代性建构中的一块神奇拼图,她指出,拉美先锋派艺术家如博尔赫斯、帕斯、何塞·胡安·塔布拉达(José Juan Tablada)和哈罗尔多·德·坎波斯(Haroldo de Campos)等人,虽不通中文,亦无传统中国文学的知识背景,却凭借翻译与想象的翅膀,为“东方”赋予了无限可能。拉美艺术家与知识分子并不执着于对中国模仿的真实度,而更看重中国文化所激发的幻想与乌托邦构思,更看重通过借用中国文化来重构更为宏大的世界文学网络。因此,这种“误读”与“无序”反而成为了一种新的文化建构视角和方法。而这种对中国文化的“误读”,也恰好为拉美文学打开了一扇重新审视世界文学网络的窗口。正如休伯特在书中所述,一方面,拉美的中国书写是一种“物质化的翻译行为”,通过跨文化的主体与文物位移,重构了文学表达的可能性;另一方面,这种书写又是一种“无秩序的批判实践”,它绕开了传统学术方法,催生了全新的阅读方式和文化档案(5-6页)。

休伯特将中国与拉美纳入世界文学形态的宏大叙事之中,若将世界文学喻为一幅绚烂多彩的画卷,拉丁美洲是那奠定基调的底色,而中国则巧妙地化作其上点睛之笔。此画不仅展示了全球文化流动结构的全新视角,更激发了我们对文化认同与知识生产机制的深刻省思。作者为本书设定了三大目标:一是通过“苦力”贸易档案、毛泽东时代的印刷文化与造型艺术等第一手资料,深掘中国文化在拉丁美洲的传播轨迹;二是意在借由重新审视拉丁美洲文学现代性的棱镜,开辟一条全新的比较文学谱系路径,构筑一个游离于传统学术框架之外的文化批评空间;三是致力于方法论的创新与全球文化交流研究的深化,特别是通过中国书写(sinography)的独特视角,推动东西方比较研究的深入,探索外来文化表达与理解的多元路径(6-7页)。

首项目标,通过对中国文化在拉美翻译、接纳与再创造的细致剖析,促进了中拉文明间的跨文化对话,深化了全球文化认同构建;次项目标,从历史与批评的双重视角出发,重新审视拉丁美洲文学现代性与文学批评的互动关系,不仅着眼于拉丁美洲文学史的重构,更凸显了文化批评的去中心化趋势,探讨如何在学术边缘地带,尤其是社会、政治、文化的交界地带,开展富有活力的文学与文化批评;终项目标则在方法论层面反思全球文化交流,通过聚焦“中国书写”概念,作者不仅从拉美文化交流的实际出发,更对全球文学研究的未来走向进行了前瞻性的探索,倡导超越传统文学与语言学研究的藩篱,从物质、感官、情感等多维度理解文化表达,强调文化书写的美学力量及其跨文化影响力。这些目标为全球文学与文化研究开辟了新视野,为学术界与更广泛的文化公众领域搭建了沟通的桥梁。

异国想象与移民议题:拉丁美洲现代主义的“中国情结”

拉丁美洲现代主义作家对“中国风”(chinoiserie)与“东方主义”(orientalism)的独特兴趣,不仅为其作品注入了异国情调,更成为理解移民、劳工与全球资本主义的重要切口。这种兴趣既非浪漫化的逃避现实,也非对异域文化的浮光掠影,而是深刻映射出他们对中国劳工及其社会处境的关切。鲁文·达里奥与胡利安·德尔卡萨尔(Julián del Casal)的诗作,通过探讨与中国贸易相关的主题,展现了亚洲与拉丁美洲之间的物质关联;何塞·马蒂(José Martí)虽在官方话语中对中国移民有所忽略,却公开谴责美国《排华法案》(Chinese Exclusion Act,31页),以鲜明立场表达了对华工命运的同情。而塔布拉达在其日本旅行中,对中国劳工发表的矛盾性言论,既带有贬抑意味,又承认其技术价值;恩里克·戈麦斯·卡里略(Enrique Gómez Carrillo)则对中国商人的财富印象深刻,甚至预见中国将在全球资本主义中崛起,并认为华人移民将为美洲社会注入新活力。这些作家的态度复杂多元,既矛盾又充满洞见,不仅关注劳工的境遇,也反思了文化与经济网络的交织张力。

现代主义作家还通过旅行纪实(crónicas),生动描绘了中拉之间的物质与人力交流,呈现了东方旅行与蒸汽船交通如何塑造劳工迁徙的历史。旅行纪实不仅关注基础设施与贸易路线,更提供了关于资本流动与劳动力转移的重要线索。尤其是“华人通道档案”(coolie passage archive)的概念,揭示了十九世纪末至二十世纪初中国劳工跨洋迁徙过程中所遭遇的暴动与暴力,这些记录散见于英文媒体与冒险小说中,为全球劳工流动史提供了关键材料。透过重新审视这些档案,现代主义作家揭露了中国劳工在全球资本主义体系中的边缘化与物化命运,同时展现了他们在跨国贸易网络中不可或缺却屡遭异化的角色。档案的深入分析进一步揭示了全球资本流动与劳工迁徙对不平等社会关系的深刻影响,以及族群在全球化过程中被物化与排斥的复杂现象。这一切不仅是对历史的追溯,更是对现代性的深刻反思。

虚构的汉学:博尔赫斯的文学想象与文化批判

阿根廷作家博尔赫斯对中国的书写并非着眼于真实的中国或其文化,而是通过“汉学”这一学科的建构,探讨中国如何成为西方文化语境中一个被建构的研究对象。在他的批评性创作中,翻译、文学传统与文化建构相互交织,形成了对传统人文学科的深刻反思。这些思考不仅激发了关于“世界文学、人文主义与文学批评地缘政治的讨论”(70页),也发展出一种独具拉丁美洲特色的文学批评形式。

博尔赫斯通过在文学杂志上发表大量关于中国经典英译与德译作品的评论,初步构建了其关于误译、幻想文学与文学传统的理论。他的这些评论与短篇小说不仅挑战了传统罗曼语文学的中心论话语,也对流亡拉美的西班牙知识分子试图在美洲重建卡斯蒂利亚中心主义的文化实践提出批评。在他看来,拉美文学批评应摆脱传统学术框架的束缚,转而发展一种更加本土化且更具创造性的批评模式。

面对阿根廷缺乏中国学专家与书籍的现实,博尔赫斯利用多语言教育背景与文学市场,以“无书而写”的方式,故意误读、误引甚至虚构中国文本。这种策略不仅是一种“虚构的汉学”,更是一种元文学的实践,表达了他对“从边缘翻译世界文学”的独特理解。他的短篇小说《小径分岔的花园》和《泰安的漫长追寻》(La prolongada búsqueda de Tai An)正是这种写作实践的集中体现,通过文学的方式揭示“我们所知的中国”实际上是西方文化对东方的一种建构。这种建构过程充满了偏差与误读,展现出西方在理解“他者”时的局限性。

1941年出版的《小径分岔的花园》

博尔赫斯选择幻想文学而非现实主义,通过批判性的文学想象重新定义翻译与原作的关系。他主张翻译可以超越原作,甚至越远离原作越具创造性。他的这种“反传统”翻译观颠覆了忠实性原则,并提出“不守纪律”与“可译性”作为研究外国文学的核心方法(86页)。这种翻译理论不仅是一种反讽的文化批评,也是对民族主义起源叙事的批判。

从文化与学术的角度看,博尔赫斯的虚构汉学与幻想文学开拓了拉美文学在世界文学体系中的新可能。他通过虚构、误译与创造性想象,质疑传统语文学科的中心定义,构建了一种批判性的文学形式,这种方法既是对主流文化的反叛,又为边缘文化参与全球文学对话开辟了新的空间。然而,这种“无书而写”的策略在提供创新视角的同时,也可能强化对中国的文化误解,其复杂性与局限性值得后续研究进一步反思。

“扭曲”的交汇:冷战下的革命意识形态外交与拉美文学

在冷战的阴霾下,中国的革命意识形态外交与拉丁美洲的书籍及翻译行业不期而遇,共同催生了一个如今已鲜为人知的西班牙语中国文学目录。这一过程中,拉美左翼知识分子通过文化冷战的外交网络,传播革命意识形态,同时也为自己的美学与政治目的服务。他们凭借丰富的出版系列、共产主义期刊与外围组织的档案资源,构建了独特的文化实践,为中国文学与思想在拉美的传播注入新动力。

可以说,二十世纪中期,拉美左翼知识分子对中国文化的浓厚兴趣势不可挡,尤其在翻译与出版领域掀起了一股热潮。这场热潮超越了学术界与国家机构的框架,在文学圈、文化杂志与出版活动中自由绽放。阿根廷,作为这一交流的热土,见证了非正式的“民间外交”如何以期刊与翻译为媒介,传播中国文学与文化。阿根廷中国文化协会创办的季刊《中国文化:新中国艺术、文学和一般信息》(Cultura China: Revista trimestral de arte, literatura e información general sobre la Nueva China),便是这股潮流的生动写照。然而,政党纷争、性别议题与外交关系的复杂性,让这类项目如流星般短暂消逝。此外,通过作家巡演、宣传旅行与翻译项目,众多文化交流活动进一步促进了中国文学在拉美的传播。智利画家何塞·万徒勒里(José Venturelli)、诗人路易斯·恩里克·德拉诺(Luis Enrique Delano)、巴勃罗·德·罗哈(Pablo de Rokha),巴西作家豪尔赫·阿马多(Jorge Amado)、诺贝尔奖得主巴勃罗·聂鲁达(Pablo Neruda)与米格尔·安赫尔·阿斯图里亚斯(Miguel Ángel Asturias)等文化使者发挥了不可或缺的作用。他们将中国文学引入拉美文学圈,成为全球文学互动中一抹独特的亮色。

阿根廷中国文化协会创办的季刊《中国文化》

这些翻译作品,虽借力于中国软实力的文化外交网络,却并未完全遵循中国的规划。相反,它们在拉美文化场域中被重塑,成为知识分子推动自身美学与政治议程的利器。拉美知识分子并未简单复制中国的革命文化宣传,而是以此为基础,发展了具有地方特色的美学实践,“创造了一套以西班牙语呈现的中国文学与批评语料库”(109页)。这一语料库,既融合了法国理论与英语诗歌的精髓,又体现了冷战文化外交网络的错综复杂。尤为值得注意的是,一些在中国本土受到冷遇的双语作家,如林语堂、盛成与张爱玲,却在拉美文学市场上大放异彩。这反映了冷战文化模式下,革命文学与异见小说分别通过共产党文化组织与自由左派网络进行传播的独特现象。作者以“扭曲”一词,巧妙地揭示了全球统一文化阅读方法的局限性。这些文化实践虽在当时取得了一定影响力,但因地方文化场域的内在限制而逐渐被边缘化、散落,最终被遗忘。

汉字的诗意迁徙:唐诗与视觉艺术的跨媒介创译

唐诗选集在拉美的传播是文化外交复杂性的生动例证。这些选集由不懂中文的拉美诗人间接翻译而成,却超越了时代与政治的界限,成为作家与公众共同接受的文化符号。唐诗,作为中国文学的典范与瑰宝,在拉美文化中找到了新的生命,也在拉丁美洲文化语境中完成了一次独特的“重塑”,成为调和传统与现代文化模式的重要桥梁。

与英美现代主义对中国文化的热情及先锋派对表意文字的大胆实验相呼应,拉丁美洲的艺术界呈现出别样的特点:“引领诗意革新的并非传统抒情诗人,而是视觉诗人与造型艺术家。”(149页)他们通过与汉字形态的深度对话,模糊了文字与图像的边界,超越语言的固有局限,为艺术表达开辟了全新的可能。

汉字的表意特性在从早期现代性到后结构主义的语境中,成为拼音文字的典型反例,也因此吸引了拉美艺术家们的浓厚兴趣。坎波斯通过模仿中国卷轴画的设计,重构唐诗的视觉与结构,将诗歌转化为一种视听兼备的艺术体验;塔布拉达则利用丝绸、陶器与剪纸等跨太平洋贸易元素,创造了独特的图像化符号体系,呈现汉字的视觉之美;而塞韦罗·萨杜伊(Severo Sarduy)以“身体书写”的形式,将汉字文到身体上,进一步放大其物质性。甚至以针灸针为书写工具,将文字与身体相连,将写作视为“图像的绘制”和“身体的铭刻”(184页),赋予诗歌独特的感官体验。

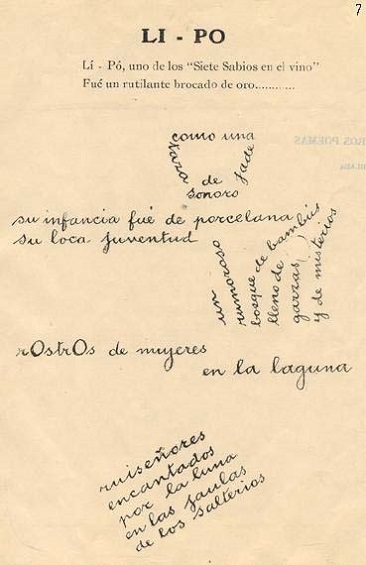

塔布拉达的图像诗集《李白及其他诗篇》

这些艺术家与诗人痴迷于汉字的形态,将其从单一文本的意义载体拓展为跨媒介的文化符号。在他们的创作中,翻译不再局限于语言的转换,而是一种文字、图像与材质的“表意化翻译”。塔布拉达甚至亲手雕刻中文符号,将其融入书籍封面设计,展现了文字的形式美与物质属性的结合。这种跨媒介的创新实践,不仅带来了艺术领域的突破,也揭示了汉字在全球文化流动中的“质感化”特性。通过汉字的艺术化运用,拉美的视觉诗人与造型艺术家重新定义了文学与艺术的意义与表达方式。汉字也不再是单纯的语言符号,而成为跨文化交流中的媒介转译载体,以其时间与空间的迁移过程,书写出文学与艺术结合的新篇章。

红色记忆的复调演绎:档案、情感与艺术再现

在拉丁美洲,有一群特殊的群体——“红尿布”(red diapers),他们是在上世纪七十年代的中国红色浪潮中成长起来的。五十年后的今天,他们的私人档案以艺术的形式重新浮出水面,情感与记忆的传递在历史的长河中激起层层涟漪。随着历史学研究的情感转向,这些“红色后裔”的回忆录、传记小说和纪录片等作品,成为我们审视艺术与政治复杂关系的独特视角。

在这些创作中,情感如同一条隐形的纽带,连接着过去与现在,指引着我们对历史进行新的解读。在革命中国的环境下,“红尿布”们对父母的政治信念与国际主义理念形成了深刻的记忆与复杂的情感反应。他们的记忆库中,不仅珍藏着上世纪六七十年代中国的音乐、电影、舞蹈和戏剧表演,更蕴含着对父辈理想与实践的反思与追问。这些独特的“后记忆”档案,如巴西电影制作人若昂·莫雷拉·萨莱斯(João Moreira Salles)的《此刻激烈》(No intenso agora,2017),委内瑞拉作家维克托·奥乔亚·皮卡尔(Víctor Ochoa-Piccardo)的《静斋记事:1976-1981年在中国的学生回忆录》(Reminiscencias estudiantiles en China 1976– 1981,2014),乌拉圭作家巴勃罗·文森特·罗韦塔·杜宾斯基(Pablo Vicente Rovetta Dubinsky)的《七十年代的中国:一个东方人在东方的回忆》(Los años setenta en China: Recuerdos de un Oriental en Oriente,2020)等,不仅记录了那段动荡的历史,更挑战了父辈关于国际团结与政治艺术的理想信仰。

一个显著的主题贯穿在这些艺术作品中:父辈因追求乌托邦式的政治理想而牺牲了家庭生活,最终却经历了幻灭与挫折。如哥伦比亚作家胡安·加布里埃尔·巴斯克斯(Juan Gabriel Vásquez)的传记小说《回头看》(Volver la vista atrás),便深刻描绘了父辈对下一代提出的严格政治期望,以及这种期望如何在子女成年后引发了迷惘。这种情感上的脱节与失望,不仅反映了家庭内部的代际冲突,也揭示了艺术与政治、情感与知识生产之间的深刻联系。同样,纪录片《安第斯山脉的风暴》(Tempestad en los Andes)等作品,也展现了受中国革命浪潮影响而在安第斯山脉引发冲突风暴的复杂历史,通过艺术形式对正义、记忆和民族身份进行了深入探讨。

值得注意的是,这些后代的创作更多地聚焦于情感在历史记忆中的作用,而非单纯记录历史事实。他们通过对父辈理想与实践的反思,在视觉与口述记录中融入了情感传递的知识,这种知识形式既是身体化的又是艺术化的。通过这种身体记忆与情感的艺术再现,后代重新定义了父辈的政治承诺及其文化遗产,并从情感的角度对艺术与政治的关系进行了新的审视与思考。

结语

在探索拉丁美洲文学中的中国文化这一主题时,作者经历了从初步构想到深刻省思的学术转变。最初,她计划专章探讨“当代拉丁美洲小说中的中国形象”,但随着研究的深入,她的视野逐渐拓展,转而探寻拉丁美洲文学与中国乃至整个亚洲的多维互动。这一转变不仅反映了她对拉美文学传统的质疑,也展示了对复杂文化对话的全新理解。

值得一提的是,作者从小说《伪君子》(Los impostores)中获得了突破拉美文学传统的启示。通过戏谑与颠覆的叙事手法,该作品挑战了东方主义的刻板印象,并揭示了重新审视拉美主义的紧迫性。这一发现促使作者聚焦于文学作品的流通与影响,舍弃了对中国拟真小说的单一分析,进而展开对文本跨文化传播的深入研究。最终,本书凭借独特的理论视角与跨学科分析,成为探讨拉美文学书写中国主题的重要著作之一。作者不仅整理出一份涵盖多媒介文本的创新名录,还揭示了中国文化表征与流通的跨学科特性,提出了“无纪律翻译”的传播模式。这一方法论突破为拉美比较文学批评及文化交流研究提供了全新路径。

综观罗萨里奥·休伯特的《无序的学科:中国、拉丁美洲与世界文学的形态》,其通过文学、艺术、文化记忆与政治反思的多重视角,细腻勾勒了中拉文化互动的丰富景象,揭示了跨文化对话的复杂性与可能性。从文本的解读至视觉艺术的展现,再到情感的传递与文化外交的交织,本书追溯了中国文化在拉美的传播路径与重构历程,也探讨了拉美艺术与文献如何挑战传统文学批评与文化理解框架。休伯特不仅深入剖析了拉丁美洲文学中的“中国主题”,更以敏锐的洞察力,全面探索了文化表征的多元形态、流通路径与翻译实践的复杂性,为知识地缘政治与表征政治的研究领域贡献了新的视角。书中提出的理论框架与案例分析,不仅为中拉关系及亚洲-拉丁美洲研究开辟了新范式,也促使我们反思拉美地区中国文化研究的局限性及文化传播中的误读问题。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《孟夏韵评《无序的学科》丨误读与重构的文化漂流》

京ICP备2025104030号-10

京ICP备2025104030号-10

还没有评论,来说两句吧...